グリーンを狙うセカンドショット、ピンそばにピタリと寄せる正確なアプローチ。ゴルフのスコアメイクにおいて、アイアンショットの精度は、まさにゲームの勝敗を左右すると言っても過言ではありません。そして、その精度を支える最も重要な要素の一つが、各アイアンの「番手」ごとの「ゴルフ飛距離」を正確に把握し、自在にコントロールすることです。

しかし、「自分の7番アイアンは一体何ヤード飛ぶのか、実は曖昧なまま…」「練習場では飛ぶのに、コースに出ると番手ごとの飛距離がバラバラで困ってしまう」といった悩みを抱えるゴルファーは、初心者から上級者まで意外と少なくありません。番手ごとの飛距離が曖昧なままでは、風やライの状況を読めても、適切なクラブ選択ができず、結果としてグリーンをショートしたりオーバーしたりと、スコアをまとめるのが格段に難しくなってしまいます。

この記事では、「ゴルフ飛距離 アイアン 番手」という、すべてのゴルファーにとって避けては通れない重要なテーマに焦点を当て、自分のアイアンの飛距離を正確に知るための具体的な方法、なぜ番手ごとの飛距離が安定しないのか、その原因と効果的な対策、さらには実際のラウンドで賢く番手を選ぶための戦略的な考え方まで、具体的かつ分かりやすく解説していきます。

アマチュアゴルファーの平均的な飛距離の目安から、飛距離を安定させ、コントロールするための効果的な練習方法、そして近年のアイアンテクノロジーの進化が飛距離にどのような影響を与えているのかといった情報まで、あなたのアイアンショットを一段上のレベルへと進化させるためのヒントが満載です。さあ、この記事を読んで、アイアンの番手ごとの飛距離をマスターし、より戦略的で楽しいゴルフの新たなステージへと進みましょう!

ゴルフ飛距離とアイアン番手の基本:なぜ正確な把握が必要なのか?

アイアンは、グリーンを狙う上で最も使用頻度の高いクラブの一つです。そして、それぞれのアイアン「番手」には、設計された「ゴルフ飛距離」があり、それを正確に把握することがスコアメイクの基礎となります。なぜなら、狙った場所にボールを運ぶためには、まず自分のキャパシティを知る必要があるからです。

- アイアン番手とロフト角、飛距離の関係性とは?

- アマチュアゴルファーの平均的なアイアン番手別飛距離の目安

- 自分の飛距離を正確に把握する具体的な方法

- 飛距離の「キャリー」と「ラン」の違いを理解する

- なぜ番手間の飛距離差(ギャップ)が重要なのか?

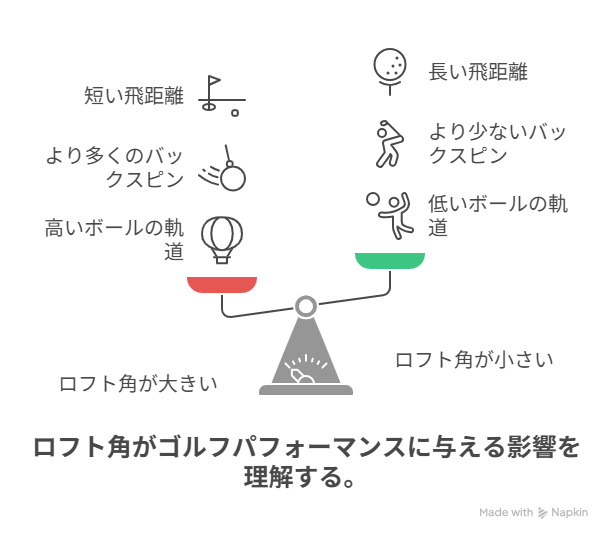

アイアン番手とロフト角、飛距離の関係性とは?

ゴルフクラブのアイアンセットは、一般的に3番や4番といったロングアイアンから、9番、ピッチングウェッジ(PW)といったショートアイアンまで、複数の番手で構成されています。これらの番手の違いは、主に「ロフト角」と「クラブ長」によって決まり、それが直接的にボールの打ち出し角、スピン量、そして結果としてのゴルフ飛距離に影響を与えます。

ロフト角と飛距離:

- ロフト角とは: クラブフェースの傾斜角度のことです。番手が小さくなる(例:5番アイアン→7番アイアン)ほど、ロフト角は大きくなります(フェースが上を向く)。

- ロフト角が大きい(番手が大きい)場合:

- ボールは高く上がりやすくなります。

- バックスピン量が多くなりやすいため、グリーン上でボールが止まりやすくなります。

- ゴルフ飛距離は短くなります。

- ロフト角が小さい(番手が小さい)場合:

- ボールは低く、強く打ち出されやすくなります。

- バックスピン量は比較的少なくなり、ランが出やすくなる傾向があります。

- ゴルフ飛距離は長くなります。

クラブ長と飛距離:

- 一般的に、番手が小さくなる(ロフト角が寝る)ほどクラブ長は短くなり、番手が大きくなる(ロフト角が立つ)ほどクラブ長は長くなります。

- クラブが長いほど、スイングアークが大きくなり、ヘッドスピードを上げやすくなるため、飛距離も伸びる傾向があります。

このように、アイアンの番手、ロフト角、クラブ長は密接に関連し合い、それぞれの番手に求められる飛距離と弾道特性を生み出しています。自分のアイアンセットの各番手のロフト角を把握しておくことも、飛距離を理解する上で役立ちます。近年はストロングロフト化が進んでいるため、同じ7番アイアンでもモデルによってロフト角が異なり、飛距離も変わってくる点に注意が必要です。

アマチュアゴルファーの平均的なアイアン番手別飛距離の目安

「他の人はどれくらい飛んでいるんだろう?」と、アマチュアゴルファーの平均的なアイアン番手別のゴルフ飛距離が気になる方も多いでしょう。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、個人のヘッドスピード、ミート率、使用クラブ、ボール、スイング技術などによって大きく異なります。

一般的なアマチュア男性ゴルファーの目安(キャリー):

- 5番アイアン: 160~180ヤード

- 6番アイアン: 150~170ヤード

- 7番アイアン: 140~160ヤード

- 8番アイアン: 130~150ヤード

- 9番アイアン: 120~140ヤード

- ピッチングウェッジ(PW): 100~120ヤード

一般的なアマチュア女性ゴルファーの目安(キャリー):

- 5番アイアン: 120~140ヤード

- 6番アイアン: 110~130ヤード

- 7番アイアン: 100~120ヤード

- 8番アイアン: 90~110ヤード

- 9番アイアン: 80~100ヤード

- ピッチングウェッジ(PW): 70~90ヤード

重要な注意点:

- ストロングロフト化の影響: 近年、アイアンのロフト角が従来よりも立っている「ストロングロフト」のモデルが増えています。そのため、同じ「7番アイアン」でも、昔のモデルと最近のモデルでは飛距離が異なる場合があります。自分のクラブのロフト角を確認することが重要です。

- 個人差が大きい: 上記はあくまで平均的な数値です。ヘッドスピードが速い方や、効率の良いスイングができている方はこれよりも飛びますし、逆もまた然りです。

- 目標ではなく参考: 他人と比較するのではなく、まず自分の正確な飛距離を把握することが最も大切です。この目安は、自分の飛距離がどの程度のレベルにあるのかを大まかに知るための参考程度に留めましょう。

自分のアイアンの番手ごとのゴルフ飛距離を正確に知ることが、スコアメイクの第一歩です。

自分の飛距離を正確に把握する具体的な方法

アマチュアゴルファーの平均的なアイアン番手別飛距離はあくまで目安です。スコアアップのためには、自分自身の「本当の飛距離」を正確に把握することが不可欠です。では、具体的にどのようにして自分の飛距離を知ることができるのでしょうか。

- 練習場での計測(弾道測定器の活用):

- 最近のゴルフ練習場には、弾道測定器(トラックマン、GCクワッド、スカイトラックなど)を設置しているところが増えています。これらの機器を利用すれば、番手ごとのキャリー、トータル飛距離、ヘッドスピード、ボール初速、打ち出し角、スピン量などを正確に計測できます。

- 各番手、最低でも10球程度打ち、その平均値や安定して出せる距離を把握しましょう。練習場のボールはコースボールよりも飛ばないことが多いので、その点を考慮に入れるか、コースボールが打てる練習場を選ぶとより正確です。

- ポータブル弾道測定器の購入・活用:

- 個人向けのポータブル弾道測定器も数多く販売されています。自宅のネットに向かって打ったり、実際のコースに持ち込んで計測したりすることも可能です。手軽に自分のデータを収集できるメリットがあります。

- コースでの実測(GPSゴルフナビやレーザー距離計を活用):

- 実際のラウンド中に、GPSゴルフナビやレーザー距離計を使って、自分が打ったボールの飛距離(特にキャリー)を計測する方法です。様々なライや状況で打つため、より実践的なデータが得られます。

- ただし、風の影響や打ち下ろし・打ち上げなども考慮する必要があるため、ある程度の回数を重ねて平均的な飛距離を把握することが大切です。同伴者に協力してもらい、着弾点を確認するのも良いでしょう。

- レッスンプロによる診断:

- 信頼できるレッスンプロにスイングを見てもらい、弾道測定器などを使って各番手の適正な飛距離を診断してもらうのも非常に有効です。飛距離だけでなく、スイングの改善点や、より効率的に飛ばすためのアドバイスも期待できます。

- 記録をつける:

- 練習場やコースで計測した飛距離を、番手ごとに記録しておくことをお勧めします。スマートフォンのアプリやノートなどを活用し、日付や気象条件なども併せて記録しておくと、後で見返したときに非常に役立ちます。

これらの方法を組み合わせることで、より正確な自分のアイアン番手ごとのゴルフ飛距離を把握することができます。

飛距離の「キャリー」と「ラン」の違いを理解する

アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離を正確に把握する上で、「キャリー(Carry)」と「ラン(Run)」の違いを正しく理解しておくことは非常に重要です。この二つを混同していると、コースマネジメントで大きなミスを犯す可能性があります。

キャリーとは?

- ボールが打ち出されてから、最初に地面に着弾するまでの空中を飛んだ距離のことです。

- アイアンショットでグリーンを狙う場合、特に重要となるのがこのキャリーです。例えば、グリーン手前にバンカーや池がある場合、そのハザードを越えるためには、キャリーで何ヤード飛ばせるかを正確に知っておく必要があります。

- 弾道測定器などで表示される「キャリー」の数値は、この空中飛距離を示しています。

ランとは?

- ボールが地面に着弾してから、転がって最終的に静止するまでの距離のことです。

- ランの大きさは、ボールの着弾時の勢い、スピン量、地面の硬さや傾斜、芝の長さなど、様々な要因によって大きく変化します。

- ドライバーショットではランも重要な飛距離要素となりますが、アイアンショット、特にグリーンを狙うショットでは、ランを計算に入れすぎるとグリーンをオーバーしてしまう危険性があります。

なぜアイアンショットではキャリーが重要なのか?

- グリーンオンの確率を高めるため: アイアンの主な目的は、正確な距離を打ち分けてグリーンにボールを乗せることです。そのため、ボールがどこに落ちるか(キャリー)をコントロールすることが最優先となります。

- ハザードを避けるため: 池、バンカー、谷などのハザードを越えるためには、キャリーでその距離をクリアする必要があります。

- スピンコントロール: アイアンショットでは、適度なバックスピンによってボールをグリーン上で止めることが求められます。キャリーでピンポイントに落とし、スピンで止めるのが理想的な攻め方です。

したがって、自分のアイアン番手ごとのゴルフ飛距離を把握する際には、まず「キャリーで何ヤード飛ぶのか」を基準に考えるようにしましょう。その上で、コースの状況(地面の硬さ、風など)に応じて、ランがどれくらい出るかを予測し、トータル飛距離をイメージすることが大切です。

なぜ番手間の飛距離差(ギャップ)が重要なのか?

自分のアイアン番手ごとのゴルフ飛距離を正確に把握することと並んで重要なのが、各番手間の「飛距離差(ギャップ)」を一定に、かつ適切に保つことです。このギャップが不均等だったり、大きすぎたり小さすぎたりすると、コース戦略を立てる上で様々な不都合が生じます。

理想的な番手間の飛距離差:

- 一般的に、アイアンの番手間のキャリーの飛距離差は、10ヤードから15ヤード程度が理想的とされています。例えば、7番アイアンが150ヤード飛ぶなら、8番アイアンは135~140ヤード、6番アイアンは160~165ヤードといった具合です。

- このギャップが均等であることで、残り距離に応じてスムーズにクラブ選択ができ、微妙な距離の打ち分けもしやすくなります。

飛距離差が不均等な場合の問題点:

- 特定の距離が打ちにくい: 例えば、7番で150ヤード、6番で170ヤード飛ぶが、その間の160ヤードを打つクラブがない、といった状況が生まれます。これにより、コントロールショットを多用せざるを得なくなったり、無理なスイングを強いられたりする可能性があります。

- クラブ選択の迷い: 適切なギャップがないと、残り距離に対してどの番手を選べば良いか迷いが生じ、ショットへの集中力を欠く原因となります。

- スコアメイクへの悪影響: 打てない距離があると、グリーンを狙う精度が落ち、パーオン率の低下や、スコアを崩す原因となります。

飛距離差が不均等になる原因:

- クラブのロフト角設定: 近年、ストロングロフト化されたアイアンが増えていますが、セット内でのロフト角の間隔が不均等な場合があります。特に、ウェッジとの繋がり(PWとAW、SWのロフト角差)も重要です。

- スイングの癖: 特定の番手だけ力んでしまったり、逆に苦手意識から振れなかったりすると、飛距離差が不均等になることがあります。

- シャフトの不一致: セット内でシャフトの種類や硬さが異なると、飛距離差に影響が出ることがあります。

対策:

- まずは自分の各番手のキャリー飛距離を正確に測定し、番手間のギャップを把握しましょう。

- ギャップが不均等な場合は、クラブのロフト角調整を検討したり、スイングを見直したり、場合によってはクラブセッティング全体を見直すことも必要かもしれません。

- 信頼できる工房やレッスンプロに相談するのも有効な手段です。

アイアン番手間の適切なゴルフ飛距離差を確保することは、コースマネジメントを容易にし、スコアアップに不可欠な要素と言えるでしょう。

ゴルフ飛距離がアイアン番手ごとに安定しない原因と対策

「練習場では同じ番手でもゴルフ飛距離がバラバラ…」「コースに出ると、なぜかいつもより飛んだり飛ばなかったりする」といった悩みは、多くのゴルファーが抱える問題です。アイアンの番手ごとの飛距離が安定しないのは、スコアメイクにおいて大きな障害となります。ここでは、その主な原因と具体的な対策について詳しく解説します。

- スイングの再現性の低さとミート率のばらつき

- 打ち出し角とスピン量の不安定さがもたらす影響

- ライ角やクラブセッティングのミスマッチ

- コースの状況(風、傾斜、ラフなど)への対応不足

- メンタル面:力みやプレッシャーによる影響

- 効果的な練習ドリルで安定性を高める

スイングの再現性の低さとミート率のばらつき

アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離が安定しない最も大きな原因の一つが、「スイングの再現性の低さ」と、それに伴う「ミート率のばらつき」です。毎回同じようにスイングできていなければ、当然ボールの飛び方も安定しません。

スイングの再現性が低いとは?

- アドレス、グリップ、テークバック、トップ、ダウンスイング、インパクト、フォロースルーといった一連のスイング動作が、ショットごとに微妙に、あるいは大きく異なってしまう状態を指します。

- 例えば、ある時は体幹を使ってスムーズに回転できているのに、次のショットでは手打ちになってしまう、といった具合です。

なぜ再現性が低いと飛距離が安定しないのか?

- ヘッドスピードのばらつき: スイングの動きが変われば、クラブヘッドのスピードもショットごとに変動しやすくなります。

- スイング軌道の不安定さ: 正しい軌道で振れる時と、アウトサイドインやインサイドアウトになってしまう時があると、ボールの捕まり方やスピンのかかり方が変わり、飛距離が安定しません。

- インパクトの質の低下: スイングが安定しないと、インパクトでクラブフェースの向きが毎回異なったり、フェースの芯でボールを捉えられなかったりします。

ミート率のばらつき:

- ミート率とは、ボール初速をヘッドスピードで割った数値で、エネルギー伝達効率を示します。スイングの再現性が低く、フェースの芯(スイートスポット)でボールを捉える確率が低いと、ミート率は著しくばらつきます。

- 同じヘッドスピードで振っていても、芯に当たった時と芯を外した時では、ボール初速が大きく異なり、結果としてゴルフ飛距離も大きく変わってしまいます。

- 特にアイアンは、ドライバーに比べてフェースが小さいため、より正確なミートが求められます。

対策:

- 基本に立ち返る: 正しいアドレス、グリップ、ポスチャー(姿勢)を毎回同じように作れているか、基本から見直しましょう。

- スイング軸の安定: 体幹を意識し、スイング中に体の軸がブレないように練習します。

- コンパクトでシンプルなスイングを心がける: 大きすぎるスイングや複雑な動きは、再現性を低下させる原因となります。

- ハーフスイングやビジネスゾーンの練習: 小さな振り幅で、確実に芯で捉える練習を繰り返し行い、正しいインパクトの感覚を養います。

- 反復練習: 正しい動きを体に覚え込ませるためには、地道な反復練習が不可欠です。

スイングの再現性を高め、安定したミート率を実現することが、アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離を安定させるための最も重要な鍵となります。

打ち出し角とスピン量の不安定さがもたらす影響

アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離が安定しない原因として、スイングの再現性やミート率と並んで重要なのが、「打ち出し角」と「スピン量」の不安定さです。これら二つの要素は、ボールの弾道の高さや形状、そしてキャリーとランの比率に大きな影響を与えます。

打ち出し角とは?

- ボールがクラブフェースを離れた直後の、地面に対する角度のことです。

- 高すぎる打ち出し角: ボールが吹け上がりやすく、風の影響も受けやすくなり、キャリーが出てもランが少なく、トータル飛距離をロスすることがあります。

- 低すぎる打ち出し角: ボールがドロップしやすく、十分なキャリーが得られず、グリーンで止まりにくい低い弾道になります。

- 各番手には、理想的な打ち出し角の範囲があります。

スピン量(バックスピン量)とは?

- ボールが逆回転する量のことです。

- 多すぎるスピン量: ボールが吹け上がり、揚力は増しますが、空気抵抗も大きくなり、飛距離をロスする原因となります。特にアゲンストの風に弱くなります。

- 少なすぎるスピン量: ボールがドロップしやすく、キャリーが出にくくなります。また、グリーン上でボールが止まりにくくなります。

- アイアンショットでは、グリーンにボールを止めるために、ある程度のバックスピンが必要です。

なぜ打ち出し角とスピン量が不安定だと飛距離が安定しないのか?

- 同じようにスイングしているつもりでも、インパクト時のクラブの入射角(アタックアングル)やフェースのロフト角(ダイナミックロフト)、ヘッドスピードなどが微妙に変わると、打ち出し角とスピン量は大きく変動します。

- 例えば、すくい打ちになると打ち出し角が高くなりすぎ、スピン量も増えて吹け上がったり、逆に上から叩きつけるようなダウンブローが強すぎると、打ち出し角が低くスピンもかかりすぎてしまうことがあります。

- これらの要素がショットごとにばらつくと、同じ番手でも弾道が安定せず、キャリーもランも予測できなくなり、結果としてゴルフ飛距離が安定しません。

対策:

- 安定した入射角の習得: アイアンショットの基本であるダウンブロー(ハンドファーストでインパクトし、ボールの先のターフを取る)を安定して行えるように練習します。

- 正しいボールポジション: 各番手に適した正しいボールポジションで構えることが、安定した打ち出し角とスピン量に繋がります。

- クラブフェースの管理: インパクトでフェース面をスクエアに保つ意識を持ちます。

- 弾道測定器の活用: 練習場で弾道測定器を使い、自分の打ち出し角とスピン量の傾向を把握し、理想的な数値に近づけるように練習します。

安定した打ち出し角と適正なスピン量をマスターすることが、アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離を安定させるための重要なポイントです。

ライ角やクラブセッティングのミスマッチ

アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離が安定しない原因は、スイング技術だけでなく、使用しているゴルフクラブ自体に潜んでいることもあります。特に、「ライ角」の不適合や、クラブセッティング全体のミスマッチは、ショットの方向性だけでなく、飛距離の安定性にも影響を与える可能性があります。

ライ角とは?

- クラブをソール(底面)を地面につけて構えた時の、シャフトの中心線と地面が作る角度のことです。

- ゴルファーの身長や腕の長さ、スイング軌道などによって、最適なライ角は異なります。

ライ角が合っていない場合の影響:

- アップライトすぎる(ライ角が大きい)場合: クラブのトゥ側(先端)が浮き、ヒール側(手前)が地面に当たりやすくなります。これにより、インパクトでフェースが左を向きやすく、ボールは左に引っかかりやすくなります(フックやプル)。また、打点が不安定になり、飛距離もロスしやすくなります。

- フラットすぎる(ライ角が小さい)場合: クラブのヒール側が浮き、トゥ側が地面に当たりやすくなります。これにより、インパクトでフェースが右を向きやすく、ボールは右に押し出しやすくなります(スライスやプッシュ)。これも打点の不安定さと飛距離ロスに繋がります。

クラブセッティング全体のミスマッチ:

- 重さのフロー: アイアンセット内で、番手ごとにクラブの総重量が適切にフロー(徐々に重くなる、または軽くなる)していないと、同じようにスイングするのが難しくなり、飛距離が安定しません。

- シャフトの硬さ(フレックス)の不一致: 同じセット内でも、特定の番手だけシャフトの硬さが異なったり、自分のヘッドスピードに合わない硬さだったりすると、しなり具合が変わり、タイミングが取りにくく、飛距離や方向性がばらつきます。

- グリップの太さや種類: グリップの太さや種類が番手ごとに異なると、握り心地が変わり、スイングに影響を与えることがあります。

対策:

- ライ角診断・調整: ゴルフショップや工房で、専門家によるライ角診断を受け、必要であれば調整してもらいましょう。ソールに専用のシールを貼って実際にボールを打ち、打点痕を見ることで、適正なライ角を判断できます。

- クラブフィッティング: 新しくアイアンセットを購入する際や、現在のセッティングに疑問がある場合は、クラブフィッティングを受けることを強くお勧めします。身長、スイング特性、ヘッドスピードなどを計測し、最適なライ角、シャフト、重さなどを提案してもらえます。

- 定期的なクラブチェック: 長年使っているクラブは、ライ角が微妙に変化していることもあります。定期的にチェックしてもらうと良いでしょう。

自分に合ったクラブセッティング、特に適正なライ角は、アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離を安定させ、方向性を向上させるために非常に重要な要素です。

コースの状況(風、傾斜、ラフなど)への対応不足

練習場ではある程度安定したゴルフ飛距離が出せるのに、実際のコースに出ると番手ごとの飛距離が安定しない、という悩みは多くのゴルファーが抱えています。これは、コースには練習場にはない様々な「状況の変化」が存在し、それらに適切に対応できていないことが原因である場合が多いです。

コースの状況変化と飛距離への影響:

- 風(アゲンスト、フォロー、横風):

- アゲンスト(向かい風): ボールは風の抵抗を受けて飛距離が大幅に落ちます。また、スピン量が多いと吹け上がりやすくなります。

- フォロー(追い風): ボールは風に乗って飛距離が伸びます。ランも出やすくなります。

- 横風: ボールは風に流され、左右に曲がりやすくなります。また、サイドスピンの影響も受けやすくなります。

- 傾斜地からのショット(つま先上がり、つま先下がり、左足上がり、左足下がり):

- つま先上がり: ボールは左に曲がりやすく(フックしやすい)、飛距離はやや落ちる傾向があります。バランスも取りにくくなります。

- つま先下がり: ボールは右に曲がりやすく(スライスしやすい)、トップしやすい傾向があります。

- 左足上がり: ボールは高く上がりやすく、飛距離は落ちやすくなります。ダフリやすいです。

- 左足下がり: ボールは低く出やすく、飛距離は伸びやすいですが、スライスしやすい傾向があります。トップしやすいです。

- ラフからのショット:

- 芝の抵抗が大きいため、クラブヘッドが抜けにくく、ヘッドスピードが落ちて飛距離が出ません。

- ボールとフェースの間に芝が挟まると、スピン量が減ってフライヤー(飛びすぎる現象)が起こることもあります。

- 深いラフからは、まずフェアウェイに出すことを優先すべきです。

- 地面の硬さ・濡れ具合:

- 硬く乾いた地面ではランが出やすく、トータル飛距離が伸びます。

- 柔らかく濡れた地面ではランが出にくく、キャリーが重要になります。また、ダフリやすくもなります。

- 気温や湿度: (前述の通り、飛距離に影響します)

対応不足が飛距離を不安定にする理由:

これらの状況変化に対して、いつも通りのスイング、いつも通りの番手選択をしてしまうと、当然ながら飛距離は安定しません。例えば、アゲンストで普段通りの番手を選べばショートしますし、つま先上がりのライで真っ直ぐ打とうとすれば左に引っ掛けてしまいます。

対策:

- 状況判断能力を養う: 風の強さや向き、傾斜の度合い、ラフの深さなどを正確に把握する練習をしましょう。

- それに応じた調整:

- 風の場合は、番手を上げ下げしたり、打ち出す方向を調整したりします。

- 傾斜地では、スタンスやボール位置、スイング軌道を調整します。

- ラフからは、無理せず確実に脱出できるクラブを選びます。

- 経験を積む: 様々な状況で実際にプレーし、その結果を記憶・記録していくことで、対応力が磨かれます。

コースの状況に合わせた適切な判断と対応ができるようになることが、アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離を安定させ、スコアメイクを向上させるための鍵となります。

メンタル面:力みやプレッシャーによる影響

アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離が安定しない原因として、技術的な問題やクラブの問題だけでなく、「メンタル面」の影響も決して無視できません。特に、プレッシャーのかかる場面や、「飛ばしたい」「乗せたい」という意識が強すぎると、無意識のうちに力みが生じ、スイングが乱れてしまうことがあります。

メンタルが飛距離の安定性に与える影響:

- 力みによるスイングの歪み:

- 「絶対にグリーンに乗せたい」「ピンそばにつけたい」といったプレッシャーや、「この番手で届かせなければ」という強い意識は、体に余計な力みを生じさせます。

- 力むと、肩や腕が硬直し、スムーズなボディターンができなくなり、手打ちになったり、スイングリズムが早くなったりします。これにより、ミート率が低下し、ヘッドスピードもかえって落ちてしまい、飛距離が安定しません。

- 不安や恐怖心によるスイングの萎縮:

- 池越えやバンカー越えなど、ハザードが絡むショットでは、「失敗したくない」という不安や恐怖心から、スイングが小さくなったり、インパクトで緩んだりして、十分な飛距離が出ないことがあります。

- 過去のミスショットの記憶が蘇り、ネガティブなイメージが先行してしまうと、体が思うように動かなくなることもあります。

- 集中力の欠如:

- スコアを気にしすぎたり、同伴者のプレーに影響されたり、あるいは些細なことでイライラしたりすると、ショットへの集中力が散漫になり、スイングの精度が落ちてしまいます。

- 過度な期待と結果への執着:

- 「この番手なら完璧に〇ヤード飛ぶはずだ」といった過度な期待は、少しでも結果が伴わないと焦りや失望感に繋がり、次のショットにも悪影響を及ぼします。

対策:

- プリショットルーティンの確立: ショットに入る前の一連の動作(素振り、ターゲット確認、アドレスなど)を毎回同じように行うことで、心を落ち着かせ、集中力を高めます。

- プロセスへの集中: 結果(飛距離やボールの行方)ではなく、スイングの各段階(アドレス、テークバック、インパクトなど)の正しい動きに意識を集中します。

- ポジティブシンキング: ミスを恐れるのではなく、成功したショットのイメージを持つように心がけます。「大丈夫」「練習通りに」といった前向きなセルフトークも有効です。

- 呼吸法: 緊張を感じたら、深呼吸をしてリラックスを促します。

- 目標設定の現実化: 完璧を求めすぎず、その時の状況でベストを尽くすという意識を持つことが大切です。

メンタルコントロールは、アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離を安定させる上で、技術や体力と同じくらい重要な要素です。

効果的な練習ドリルで安定性を高める

アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離を安定させるためには、漠然とボールを打つのではなく、特定の課題を克服し、スイングの再現性やミート率を高めるための「効果的な練習ドリル」を取り入れることが非常に重要です。

飛距離の安定性向上に役立つ練習ドリル例:

- ビジネスゾーン(腰から腰まで)ドリル:

- 目的: 正しいインパクトの形、体と腕の同調、フェースコントロールの基本を体に覚え込ませる。ミート率向上の基礎。

- やり方: アドレスから腰の高さまでバックスイングし、そこから腰の高さまでのフォロースルーでボールを打ちます。小さな振り幅で、確実に芯で捉え、ボールを真っ直ぐ飛ばすことを意識します。

- スプリットハンドグリップドリル:

- 目的: 手打ちを防ぎ、体幹を使ったスイング、腕と体の同調を促す。

- やり方: グリップする際、左右の手の間隔を数センチ開けて握り、ハーフスイング程度でボールを打ちます。体全体でクラブをコントロールする感覚を養います。

- 片足打ちドリル:

- 目的: バランス感覚の向上、体幹の安定、スイング軸の意識付け。

- やり方: 右足一本(右利きの場合)、または左足一本で立ち、バランスを取りながらハーフスイング程度でボールを打ちます。

- ティーアップ打ち分けドリル:

- 目的: インパクトの精度向上、打点のコントロール。

- やり方: 通常よりも高いティーアップ、低いティーアップでボールを打ちます。高いティーではレベルブローやアッパーブロー気味に、低いティーではダウンブローを意識するなど、入射角をコントロールする練習です。

- 3球連続打ちドリル(リズム・テンポ安定):

- 目的: 一定のスイングリズムとテンポを身につける。

- やり方: アドレスを変えずに、同じ場所に置いた3球のボールを、一定のリズムで連続して打ちます。力まず、スムーズな流れを意識します。

- 目つぶり打ちドリル(上級者向け):

- 目的: 体の感覚を研ぎ澄まし、スイングの再現性を高める。

- やり方: アドレス後、目を閉じてスイングし、ボールを打ちます。バランスや体の動きに集中します。

これらのドリルは、それぞれ特定の効果を狙ったものです。自分の課題に合わせてドリルを選び、集中して取り組むことで、アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離の安定性は格段に向上するでしょう。

ゴルフ飛距離を活かすアイアン番手選びとコース戦略

自分のアイアン番手ごとの正確なゴルフ飛距離を把握し、それを安定して打てるようになったら、次はその「飛距離」を実際のコースでいかに活かし、スコアメイクに繋げるかという「番手選び」と「コース戦略」が重要になります。単に飛距離が出るだけでは、スコアアップには直結しません。

- 状況に応じた適切な番手選びの考え方

- フルショットだけでなくコントロールショットも重要

- 縦の距離感と横のブレを最小限に抑える

- 最新アイアンテクノロジーと飛距離性能の変化

- アイアンセットのロフト角フローを確認する

- ゴルフ飛距離 アイアン 番手:スコアアップへの最短ルート

状況に応じた適切な番手選びの考え方

コースでは、常に平坦なライから、無風の状態で打てるわけではありません。風、傾斜、ラフ、ハザードの位置、ピンポジションなど、様々な状況が絡み合います。これらの状況を的確に読み解き、自分のアイアン番手ごとのゴルフ飛距離の知識と照らし合わせて、最適なクラブを選択する「状況判断能力」がスコアメイクの鍵を握ります。

番手選びで考慮すべき主な状況要因:

- 風(アゲンスト、フォロー、横風):

- アゲンスト: 通常よりも1~3番手大きめのクラブを選択することを検討します。弾道を低く抑える意識も重要です。

- フォロー: 通常よりも1~2番手小さめのクラブを選択し、ランも計算に入れます。

- 横風: 風に流される分を計算し、打ち出す方向を調整するか、風に負けない強い球筋で打てる番手を選びます。

- 傾斜(つま先上がり・下がり、左足上がり・下がり):

- つま先上がり: フックしやすいため、少し右を狙い、バランスを保てる範囲でコンパクトに振れる番手を選びます。

- つま先下がり: スライスしやすいため、少し左を狙い、トップを防ぐためにしっかりと打ち込める番手を選びます。

- 左足上がり: ボールが高く上がりやすく飛距離が落ちるため、1番手大きめを検討します。

- 左足下がり: ボールが低く出やすく飛距離が出やすいため、1番手小さめを検討します。

- ライの状態(フェアウェイ、ラフ、ベアグラウンドなど):

- 深いラフ: クラブが芝に絡まりヘッドスピードが落ちるため、無理せず確実に脱出できる短い番手を選びます。フライヤーにも注意。

- ベアグラウンド: トップしやすいので、クリーンにボールを拾える番手、払い打つイメージが大切です。

- ピンポジションとグリーンの形状:

- ピンが手前か奥か、左右のどちらに寄っているか、グリーンが砲台か受けグリーンかなどを考慮し、安全にグリーンオンできる確率の高い番手を選びます。必ずしもピンをデッドに狙う必要はありません。

- ハザード(池、バンカーなど):

- ハザードを確実に越えるキャリーが必要な場合は、その距離を打てる番手を、余裕を持って選択します。

- 自分のその日の調子:

- 練習場での飛距離と、その日の実際の飛距離には差が出ることがあります。自分の体のキレやミート率の調子も考慮して番手を選びましょう。

これらの状況を総合的に判断し、「最も成功確率の高いクラブは何か?」を考えることが、賢い番手選びの基本です。

フルショットだけでなくコントロールショットも重要

アイアンの番手ごとの最大ゴルフ飛距離(フルショットの飛距離)を把握することは基本ですが、実際のラウンドでは、常にフルショットが求められるわけではありません。むしろ、微妙な距離を打ち分けたり、特定の弾道を打ったりするための「コントロールショット」の技術が、スコアメイクにおいては非常に重要になります。

コントロールショットとは?

- フルスイングではなく、スイングの振り幅やスピードを調整することで、意図的に飛距離を抑えたり、弾道の高さを変えたりするショットのことです。

- 例えば、7番アイアンのフルショットが150ヤードだとして、140ヤードを打ちたい場合に、7番アイアンで軽く打つ、あるいは8番アイアンで少ししっかり目に打つ、といった調整を行います。

コントロールショットの重要性:

- 番手間の距離を埋める: 各アイアンのフルショットの飛距離の間には、どうしても10~15ヤード程度の「隙間」ができます。この隙間の距離をコントロールショットで打ち分けることができれば、よりピンポイントにグリーンを狙えるようになります。

- 風への対応: アゲンストの風が強い時に、無理にフルショットするのではなく、番手を上げて低い弾道のコントロールショットで攻める方が、風の影響を受けにくく、結果的に良い結果に繋がることがあります。

- ピンポジションへの対応: ピンがグリーンの手前にある場合や、奥にハザードがある場合など、フルショットではリスクが高い状況で、距離をコントロールして安全にピンを狙うことができます。

- トラブルショットからのリカバリー: 林の中からの脱出や、難しいライからのショットなど、フルスイングができない状況でも、コントロールショットの技術があれば、ピンチをチャンスに変えることができます。

コントロールショットの練習方法:

- 振り幅の調整: 時計の針の位置をイメージし、例えば「9時から3時まで」「10時から2時まで」といったように、バックスイングとフォロースルーの大きさを変えて打つ練習をします。

- グリップの長さ調整: グリップを短く握ることで、飛距離を抑え、コントロール性を高めることができます。

- ボールポジションの調整: ボールを少し右足寄りに置くと低い弾道、左足寄りに置くと高い弾道が出やすくなります(上級者向け)。

- 様々な番手で試す: 各番手で、フルショットだけでなく、7~8割程度の力感でのショットや、ハーフスイングでのショットの飛距離も把握しておくと、コースでの選択肢が格段に増えます。

フルショットのゴルフ飛距離だけでなく、様々なコントロールショットの引き出しを持つことが、アイアンショットの精度を高め、スコアアップに繋がるのです。

縦の距離感と横のブレを最小限に抑える

アイアンショットの目的は、ターゲット(主にグリーンやピン)に対して、できるだけ正確にボールを運ぶことです。そのためには、「縦の距離感(前後方向のズレ)」と「横のブレ(左右方向のズレ)」の両方を最小限に抑える必要があります。ゴルフ飛距離とアイアン番手を正確に把握することは、特にこの「縦の距離感」を合わせるために不可欠です。

縦の距離感を合わせるために:

- 自分のキャリー飛距離を正確に知る: (前述の通り) 各番手の「キャリー」で何ヤード飛ぶのかを、練習場やコースで正確に把握することが全ての基本です。

- 番手間のギャップを一定に保つ: 各番手間の飛距離差が10~15ヤード程度で均等になるように、クラブセッティングやスイングを調整します。

- 打ち出し角とスピン量の安定: ショットごとに弾道の高さやスピン量が変わってしまうと、縦の距離感が安定しません。安定した入射角とインパクトを心がけましょう。

- 状況に応じた調整:

- 風: アゲンストなら番手を上げ、フォローなら番手を下げる。

- 打ち上げ・打ち下ろし: 打ち上げならその分距離を足し、打ち下ろしなら引いて計算します(高低差測定機能付き距離計も有効)。

- 気温: 寒い日は飛ばず、暑い日は飛ぶ傾向を考慮します。

- フルショットだけでなく、コントロールショットの距離感も養う: 7割、8割の力感で打った場合の飛距離も把握しておくと、微妙な距離に対応できます。

横のブレを最小限に抑えるために:

- スクエアなアドレスとアライメント: ターゲットに対して真っ直ぐ構えることが基本中の基本です。

- 安定したスイング軌道: アウトサイドインやインサイドアウトといった極端な軌道を避け、できるだけニュートラルなスイングプレーンを目指します。

- インパクトでのフェースコントロール: インパクトでフェース面がターゲットに対してスクエアになるように、適切なフェースローテーションを身につけます。

- 体の軸の安定: スイング中に体の軸が左右にブレないように、体幹を意識したスイングを心がけます。

- ライ角の適正化: 自分に合ったライ角のアイアンを使うことで、左右の曲がりを抑制できます。

ゴルフは、ターゲットに対してどれだけ正確にボールを近づけられるかを競うゲームです。アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離を正確にコントロールし、縦の距離感と横のブレを最小限に抑えることが、安定したスコアメイクへの最も確実な道と言えるでしょう。

最新アイアンテクノロジーと飛距離性能の変化

近年のゴルフクラブ、特にアイアンのテクノロジーの進化は目覚ましく、その結果として「ゴルフ飛距離性能」も大きく変化してきています。昔のアイアンと現代のアイアンでは、同じ番手でも設計思想や素材、構造が異なり、飛距離や弾道特性に違いが見られることが一般的です。

最新アイアンテクノロジーの主なトレンドと飛距離への影響:

- ストロングロフト化:

- 最も顕著な変化の一つが、各番手のロフト角を従来よりも立たせる(小さくする)「ストロングロフト化」です。例えば、昔の7番アイアンのロフト角が34度前後だったのに対し、現代の飛び系アイアンでは26~28度といったモデルも珍しくありません。

- ロフトが立つことで、打ち出し角が低くなり、スピン量が減る傾向があるため、結果として飛距離が伸びやすくなります。

- 高反発素材・フェース構造:

- フェース素材に高強度の特殊合金やチタンなどを使用したり、フェースの薄肉化やL字型フェース、カップフェースといった構造を採用したりすることで、インパクト時の反発性能を高め、ボール初速を向上させています。

- 低重心化・深重心化:

- ヘッド内部にタングステンウェイトを配置するなどして、重心を低く、深く設計することで、ボールが上がりやすく、ミスヒットにも強い(スイートエリアが広い)アイアンが増えています。これにより、ストロングロフトでも適正な打ち出し角とスピン量が得られやすくなっています。

- 中空構造・複合素材ヘッド:

- ヘッド内部を中空にしたり、異なる素材を組み合わせたりすることで、設計の自由度を高め、高反発化や慣性モーメントの向上(寛容性のアップ)を実現しています。

- 番手別設計の進化:

- ロングアイアンはよりボールが上がりやすく、ショートアイアンはよりスピンコントロールがしやすいように、番手ごとに最適な重心位置やフェース構造を設計する技術も向上しています。

注意点:

- 飛距離の「伸び」と「高さ・止まりやすさ」のバランス: ストロングロフト化や高反発化で飛距離が伸びる一方で、打ち出し角が低くなりすぎたり、スピン量が減りすぎたりすると、グリーンでボールが止まりにくいというデメリットも生じます。最新アイアンは、そのバランスをいかに取るかが設計のポイントとなっています。

- 自分のスイングとの相性: 最新テクノロジーが必ずしも全てのゴルファーに合うとは限りません。自分のヘッドスピードやスイングタイプ、求める弾道などを考慮し、試打を通じて最適なモデルを選ぶことが重要です。

- 番手間の飛距離ギャップ: ストロングロフト化により、従来の感覚での番手選びができなくなることがあります。自分のアイアンセットの各番手のロフト角と、それによる飛距離を正確に把握することが、より一層重要になります。

最新のアイアンテクノロジーは、多くのゴルファーにとってゴルフ飛距離アップの恩恵をもたらしてくれますが、その特性を理解し、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

アイアンセットのロフト角フローを確認する

アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離を安定させ、かつ番手間の適切な飛距離差(ギャップ)を確保するためには、自分が使用しているアイアンセットの「ロフト角のフロー(流れ)」を正確に把握しておくことが非常に重要です。

ロフト角フローとは?

- アイアンセット内の各番手(例:5番からPWまで)のロフト角が、番手が進むにつれて、どれくらいの角度差で設定されているか、その連続性のことを指します。

- 理想的なロフト角フローは、番手間のキャリー飛距離が10~15ヤード程度の均等な間隔になるように、各番手のロフト角が3~5度程度の差で設定されている状態です。

なぜロフト角フローの確認が重要なのか?

- 飛距離ギャップの把握と調整:

- 自分のアイアンセットの各番手のロフト角を実際に確認することで、番手間のロフト角差が均等になっているか、あるいはどこかで差が大きすぎたり小さすぎたりしていないかを把握できます。

- もしロフト角差が不均等で、飛距離ギャップに問題がある場合、工房などでロフト角調整(±1~2度程度なら可能な場合が多い)をしてもらうことで、より理想的な飛距離ギャップに近づけることができます。

- ストロングロフト化への対応:

- 近年、アイアンのストロングロフト化が進んでおり、同じ「7番アイアン」でもメーカーやモデルによってロフト角が大きく異なる場合があります。自分が使っているアイアンがどの程度のロフト設定なのかを知ることは、自分の飛距離を客観的に理解する上で不可欠です。

- ウェッジとの繋がり:

- ピッチングウェッジ(PW)と、その下のウェッジ(アプローチウェッジAW/ギャップウェッジGW、サンドウェッジSW、ロブウェッジLW)とのロフト角の繋がりも非常に重要です。PWのロフト角が立っている場合、AWとの間に大きなロフト角差が生まれ、その間の距離を打つクラブがない「飛距離の空白地帯」ができてしまうことがあります。

- ウェッジのロフト角構成を見直し、4~6度程度の適切な間隔で揃えることで、ショートゲームの精度が向上します。

- クラブセッティング全体の最適化:

- アイアンセットだけでなく、フェアウェイウッドやユーティリティも含めたクラブセッティング全体のロフト角フローを考慮することで、よりスムーズで戦略的なクラブ選択が可能になります。

確認方法:

- メーカーのウェブサイトやカタログで、自分が使用しているアイアンモデルのスペック表を確認します。

- ゴルフショップや工房で、実際に自分のクラブのロフト角を測定してもらうことも可能です。

アイアンセットのロフト角フローを理解し、必要に応じて調整することは、ゴルフ飛距離のコントロール精度を高め、スコアメイクを有利に進めるための隠れた重要なポイントと言えるでしょう。

ゴルフ飛距離 アイアン 番手:スコアアップへの最短ルート

これまで、ゴルフ飛距離とアイアン番手の関係性、飛距離を安定させるための原因と対策、そしてコース戦略に至るまで、多角的に解説してきました。これらすべての要素を突き詰めると、結局のところ、アイアンの番手ごとのゴルフ飛距離を正確に把握し、それを安定して打ち分ける技術こそが、スコアアップへの最も確実で、ある意味「最短ルート」と言えるのではないでしょうか。

ドライバーでどんなに飛ばしても、セカンドショット以降のアイアンでグリーンを捉えられなければ、スコアをまとめることはできません。逆に、ドライバーの飛距離がそれほどでなくても、アイアンショットの精度が高ければ、パーオンのチャンスは増え、ボギーを叩くリスクも減り、安定したスコアメイクが可能になります。

スコアアップへの最短ルートとしてのアイアン mastery:

- 「自分の距離」の確立: 各番手のキャリー飛距離を徹底的に把握し、自信を持ってその距離を打てるようになること。これが全ての基本です。

- ミート率の最大化: 芯で捉える技術を磨き、エネルギー伝達効率を高めることで、無駄のない効率的な飛距離と方向性を手に入れる。

- 再現性の高いスイング: どんな状況でも、できるだけ同じスイングができるように、基本に忠実な練習を積み重ねる。

- 状況判断能力の向上: 風、ライ、傾斜、ピンポジションなど、コースの状況を的確に読み解き、最適な番手を選択する。

- 縦の距離感の精度アップ: ターゲットに対して、前後のズレを最小限に抑えるコントロール能力を養う。

- 番手間のギャップ管理: 各番手間の飛距離差を均等に保ち、打てない距離を作らない。

- メンタルの安定: プレッシャーの中でも、自分の距離とスイングを信じて、冷静にショットを実行する。

これらの要素は、一朝一夕に身につくものではありません。しかし、一つ一つ意識して練習に取り組み、経験を積み重ねていくことで、確実にあなたのアイアンショットは進化し、ゴルフ飛距離のコントロール能力は向上します。

「ゴルフ飛距離 アイアン 番手」というテーマは、ゴルフの奥深さと面白さを象徴しているとも言えます。自分の限界を知り、それを乗り越えるための努力をし、そしてコースでその成果を試す。この繰り返しこそが、ゴルファーを成長させ、スコアアップへと導いてくれるのです。今日から、あなたのアイアンとの向き合い方を見直し、スコアアップへの最短ルートを歩み始めましょう。

コメント